功能结构

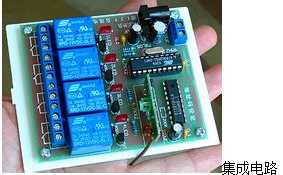

集成电路,又称为IC,按其功能、结构的不同,可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成电路三大类。

模拟集成电路又称线性电路,用来产生、放大和处理各种模拟信号(指幅度随时间变化的信号。例如半导体收音机的音频信号、录放机的磁带信号等),其输入信号和输出信号成比例关系。

数字集成电路用来产生、放大和处理各种数字信号(指在时间上和幅度上离散取值的信号。例如3G手机、数码相机、电脑CPU、数字电视的逻辑控制和重放的音频信号和视频信号)。

制作工艺

集成电路按制作工艺可分为半导体集成电路和膜集成电路。

膜集成电路又分类厚膜集成电路和薄膜集成电路。

集成度高低

集成电路按集成度高低的不同可分为:

SSIC 小规模集成电路(Small Scale Integrated circuits)

MSIC 中规模集成电路(Medium Scale Integrated circuits)

LSIC 大规模集成电路(Large Scale Integrated circuits)

VLSIC 超大规模集成电路(Very Large Scale Integrated circuits)

ULSIC特大规模集成电路(Ultra Large Scale Integrated circuits)

GSIC 巨大规模集成电路也被称作极大规模集成电路或超特大规模集成电路(Giga Scale Integration)。

导电类型不同

集成电路按导电类型可分为双极型集成电路和单极型集成电路,他们都是数字集成电路。

双极型集成电路的制作工艺复杂,功耗较大,代表集成电路有TTL、ECL、HTL、LST-TL、STTL等类型。

单极型集成电路的制作工艺简单,功耗也较低,易于制成大规模集成电路,代表集成电路有CMOS、NMOS、PMOS等类型。

按用途

集成电路按用途可分为电视机用集成电路、音响用集成电路、影碟机用集成电路、录像机用集成电路、电脑(微机)用集成电路、电子琴用集成电路、通信用集成电路、照相机用集成电路、遥控集成电路、语言集成电路、报警器用集成电路及各种专用集成电路。

1.电视机用集成电路包括行、场扫描集成电路、中放集成电路、伴音集成电路、彩色解码集成电路、AV/TV转换集成电路、开关电源集成电路、遥控集成电路、丽音解码集成电路、画中画处理集成电路、微处理器(CPU)集成电路、存储器集成电路等。

2.音响用集成电路包括AM/FM高中频电路、立体声解码电路、音频前置放大电路、音频运算放大集成电路、音频功率放大集成电路、环绕声处理集成电路、电平驱动集成电路,电子音量控制集成电路、延时混响集成电路、电子开关集成电路等。

3.影碟机用集成电路有系统控制集成电路、视频编码集成电路、MPEG解码集成电路、音频信号处理集成电路、音响效果集成电路、RF信号处理集成电路、数字信号处理集成电路、伺服集成电路、电动机驱动集成电路等。

4.录像机用集成电路有系统控制集成电路、伺服集成电路、驱动集成电路、音频处理集成电路、视频处理集成电路。

5.计算机集成电路,包括中央控制单元(CPU)、内存储器、外存储器、I/O控制电路等。

6.通信集成电路

7.专业控制集成电路

按应用领域分

集成电路按应用领域可分为标准通用集成电路和专用集成电路。

按外形分

集成电路按外形可分为圆形(金属外壳晶体管封装型,一般适合用于大功率)、扁平型(稳定性好,体积小)和双列直插型。

世界集成电路发展历史

1950年: R Ohl和肖克莱发明了离子注入工艺

1951年:场效应晶体管发明

1956年:C S Fuller发明了扩散工艺

1958年:仙童公司Robert Noyce与德仪公司基尔比间隔数月分别发明了集成电路,开创了世界微电子学的历史;

1960年:H H Loor和E Castellani发明了光刻工艺

1962年:美国RCA公司研制出MOS场效应晶体管

1963年:F.M.Wanlass和C.T.Sah首次提出CMOS技术,今天,95%以上的集成电路芯片都是基于CMOS工艺

1964年:Intel摩尔提出摩尔定律,预测晶体管集成度将会每18个月增加1倍

1966年:美国RCA公司研制出CMOS集成电路,并研制出第一块门阵列(50门),为现如今的大规模集成电路发展奠定了坚实基础,具有里程碑意义

1967年:应用材料公司(Applied Materials)成立,现已成为全球最大的半导体设备制造公司

1971年:Intel推出1kb动态随机存储器(DRAM),标志着大规模集成电路出现

1971年:全球第一个微处理器4004由Intel公司推出,采用的是MOS工艺,这是一个里程碑式的发明

1974年:RCA公司推出第一个CMOS微处理器1802

1976年:16kb DRAM和4kb SRAM问世

1978年:64kb动态随机存储器诞生,不足0.5平方厘米的硅片上集成了14万个晶体管,标志着超大规模集成电路(VLSI)时代的来临

1979年:Intel推出5MHz 8088微处理器,之后,IBM基于8088推出全球第一台PC

1981年:256kb DRAM和64kb CMOS SRAM问世

1984年:日本宣布推出1Mb DRAM和256kb SRAM

1985年:80386微处理器问世,20MHz

1988年:16M DRAM问世,1平方厘米大小的硅片上集成有3500万个晶体管,标志着进入超大规模集成电路(VLSI)阶段

1989年:1Mb DRAM进入市场

1989年:486微处理器推出,25MHz,1μm工艺,后来50MHz芯片采用 0.8μm工艺

1992年:64M位随机存储器问世

1993年:66MHz奔腾处理器推出,采用0.6μm工艺

1995年:Pentium Pro, 133MHz,采用0.6-0.35μm工艺;

1997年:300MHz奔腾Ⅱ问世,采用0.25μm工艺

1999年:奔腾Ⅲ问世,450MHz,采用0.25μm工艺,后采用0.18μm工艺

2000年:1Gb RAM投放市场

2000年:奔腾4问世,1.5GHz,采用0.18μm工艺

2001年:Intel宣布2001年下半年采用0.13μm工艺。

2003年:奔腾4 E系列推出,采用90nm工艺。

2005年:intel 酷睿2系列上市,采用65nm工艺。

2007年:基于全新45纳米High-K工艺的intel酷睿2 E7/E8/E9上市。

2009年:intel酷睿i系列全新推出,创纪录采用了领先的32纳米工艺,并且下一代22纳米工艺正在研发。